RailsでWebpacker以外の方法で React のSPAアプリが作れないかを調べたところ、 vite_rails がありました。

Rails Integration | Vite Ruby

webpackやRailsのWebpackerに詳しくないため、React と Rails と Vite.js を組み合わせてSPAが作れそうなのは魅力的でした。

そこで、 vite_rails を試すため、React + Rails + Vite.js なSPAアプリをモノレポで作ってみました。

目次

- 環境

- 実装することとしないこと

- 実装

- ソースコード

環境

- バックエンド

- フロントエンド

- TypeScript 4.4.4

- React.js 17.0.2

- React Router 5.2.1

- Vite.js 2.6.13

実装することとしないこと

実装すること

- React + Rails + Vite.js なSPAアプリをモノレポで作る

- vite_rails により、

bin/viteやconfig/vite.jsonを作成する - Railsから切り離しやすくするため、ReactのディレクトリはRailsのアプリディレクトリ (

app) の外側に置く

実装しないこと

- Reactのディレクトリ構造をきちんと考えること

- いろいろな構成が考えられますが、今回は適当に作ります

実装

セットアップ

Rails

rails new します。

今回のフロントエンドは Vite.js でセットアップするため、JavaScript まわりの生成はスキップします。

(JavaScriptとは関係ないものもスキップしていますが、今回試す範囲には影響ないはず)

% rails new react_with_vite_rails --skip-action-mailbox --skip-action-text --skip-action-cable --skip-sprockets --skip-javascript --skip-turbolinks --skip-jbuilder --skip-system-test

ちなみに、Rails 6.1 から最小限にするフラグ --minimal が追加されたようです。

Rails 6.1でrails newの生成を最小限にするフラグが追加(翻訳)|TechRacho by BPS株式会社

vite_rails

公式ドキュメントに従い、セットアップを行います。

Getting Started | Vite Ruby

Gemfileに追加します。

gem 'vite_rails'

bundle installします。

% bundle install

If you upgraded the gem manually, please run:

bundle exec vite upgrade

vite_rails の install を行います。

% bundle exec vite install

Creating binstub

Check that your vite.json configuration file is available in the load path:

No such file or directory @ rb_sysopen - path/to/react_with_vite_rails/config/vite.json

Creating configuration files

Installing sample files

Installing js dependencies

> esbuild@0.13.11 postinstall path/to/react_with_vite_rails/node_modules/esbuild

> node install.js

+ vite@2.6.13

+ vite-plugin-ruby@3.0.3

added 35 packages from 83 contributors and audited 51 packages in 7.872s

6 packages are looking for funding

run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

Adding files to .gitignore

Vite ⚡️ Ruby successfully installed! 🎉

bundle exec vite install 後に、Railsのアプリの中の app/frontend/entrypoints ディレクトリに application.js ファイルが作成されました。

ただ、今回はRailsのアプリの外に React 用のディレクトリを作るため、今は放置しておきます。

Vite.js のインストール

React + TypeScript な構成で作ります。

今回は、 ルートディレクトリの下に frontend ディレクトリを作成し、その中で React まわりを作成します。

% yarn create vite

yarn create v1.22.11

warning package.json: No license field

[1/4] 🔍 Resolving packages...

[2/4] 🚚 Fetching packages...

[3/4] 🔗 Linking dependencies...

[4/4] 🔨 Building fresh packages...

success Installed "create-vite@2.6.6" with binaries:

- create-vite

- cva

✔ Project name: … frontend

✔ Select a framework: › react

✔ Select a variant: › react-ts

Scaffolding project in path/to/react_with_vite_rails/frontend...

Done. Now run:

cd frontend

yarn

yarn dev

✨ Done in 10.76s.

vite_rails と Vite.js の間で設定を調整

ここまでで vite_rails と Vite.js により、

が複数作成されています。

また、 tsconfig.json が Vite.js で作成された frontend ディレクトリの中にあります。

これらのファイルを調整するとともに、調整後の設定を vite_rails に伝えるため config/vite.json へ反映します。

package.json

2つの設定をマージします。

なお、 Vite.js のインストールバージョンが双方で異なっていたため、新しいバージョンの方を採用しました。

{ "name": "frontend", "version": "0.0.0", "scripts": { "dev": "vite", "build": "tsc && vite build", "serve": "vite preview" }, "dependencies": { "react": "^17.0.0", "react-dom": "^17.0.0" }, "devDependencies": { "@types/react": "^17.0.0", "@types/react-dom": "^17.0.0", "@vitejs/plugin-react": "^1.0.0", "typescript": "^4.3.2", "vite": "^2.6.13", "vite-plugin-ruby": "^3.0.3" }

vite.config.ts

こちらもマージします。

vite_rails が生成した vite.config.ts に、 react プラグインを追加します。

import { defineConfig } from 'vite' import RubyPlugin from 'vite-plugin-ruby' import react from '@vitejs/plugin-react' export default defineConfig({ plugins: [ RubyPlugin(), react(), // 追加 ], })

tsconfig.json

frontend/tsconfig.json を tsconfig.json へ移動します。

今回は中身を変更しません。

config/vite.json

Reactのコンポーネントなどは Vite.js で生成した場所においてゆくため、 sourceCodeDir を rails_vite が生成した app/frontend から、Vite.jsで生成した frontend へと切り替えます。

{ "all": { // 変更前 // "sourceCodeDir": "app/frontend", // 変更後 "sourceCodeDir": "frontend", "watchAdditionalPaths": [] },

以上で調整が終わりました。調整の詳細は、以下のコミットとなります。

https://github.com/thinkAmi-sandbox/react_with_vite_rails-sample/commit/ecb76c98455d32c79db02d1d6d8de50697cd7575

RailsのViewの上で、React のコンポーネントを動かす

RailsのControllerとViewを生成

Controller と View を生成します。

% bin/rails g controller hello index

Running via Spring preloader in process 29384

create app/controllers/hello_controller.rb

route get 'hello/index'

invoke erb

create app/views/hello

create app/views/hello/index.html.erb

invoke test_unit

create test/controllers/hello_controller_test.rb

invoke helper

create app/helpers/hello_helper.rb

invoke test_unit

invoke assets

invoke css

create app/assets/stylesheets/hello.css

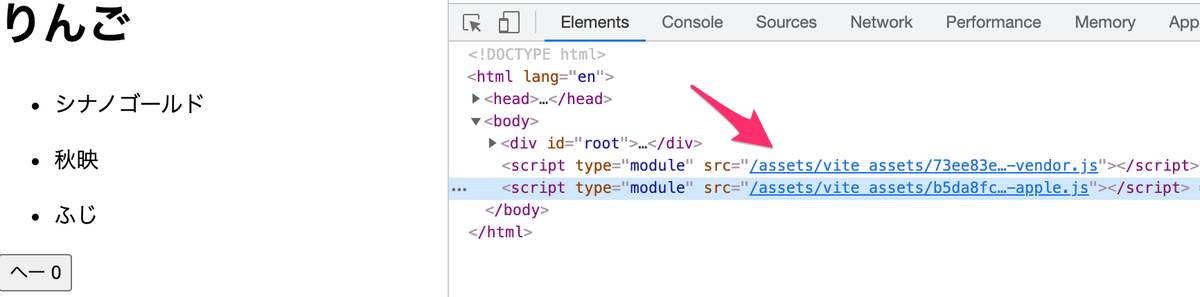

Layoutの修正

vite_rails のタグを Layout に追加します。

vite_client_tag- Hot Module Reload 用

vite_react_refresh_tag- React 向けに、 追加が必要な Hot Module Reload 用

vite_javascript_tag 'main.tsx'- 今回は React のエントリポイントディレクトリにある

main.tsxを指定- このファイルに、React Routerのルーティングを書く予定

- 今回は React のエントリポイントディレクトリにある

また、CSSの読み込みは行わないので、 stylesheet_link_tag 'application', media: 'all' はコメントアウト(削除)しておきます。

app/views/layouts/application.html.erb

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>ReactWithViteRails</title> <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"> <%= csrf_meta_tags %> <%= csp_meta_tag %> <!-- 追加 開始 ---> <%= vite_client_tag %> <%= vite_react_refresh_tag %> <%= vite_javascript_tag 'main.tsx' %> <!-- 追加 終了 ---> </head> <body> <%= yield %> </body> </html>

Viewの修正

Controllerはそのままにします。

Viewに React 用の id を設定します。

app/views/hello/index.html.erb

<div id="root"></div>

routesを修正

hello#index を root として設定します。

config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do root 'hello#index' end

pumaの起動ポートを修正

他のアプリと重複するのを避けるため、適当なポートへ変更しておきます。

port ENV.fetch("PORT") { 7100 }

Helloコンポーネントを作成

hello と表示するだけのコンポーネントです。

frontend/src/components/Hello.tsx

const Home = (): JSX.Element => { return ( <> <h1>hello</h1> </> ) } export default Home

main.tsx を修正

先ほど作成した Hello コンポーネントを組み込んで表示します。

(なお、importする時に名前を誤って Home にしてしまいましたが、あとで直すので気にしないこととします)

frontend/src/main.tsx

import ReactDOM from "react-dom"; import React from "react"; import Home from "./components/Hello"; ReactDOM.render( <React.StrictMode> <Home /> </React.StrictMode>, document.getElementById('root') )

config/vite.json を修正

エントリポイントディレクトリを Vite.js で生成した frontend の下の src に変更します。

これで、Railsの Layouts で <%= vite_javascript_tag 'main.tsx' %> とした時に、 frontend/src/main.tsx が読み込まれるようになります。

{ "all": { "sourceCodeDir": "frontend", "entrypointsDir": "src", // 追加 "watchAdditionalPaths": [] }, ... }

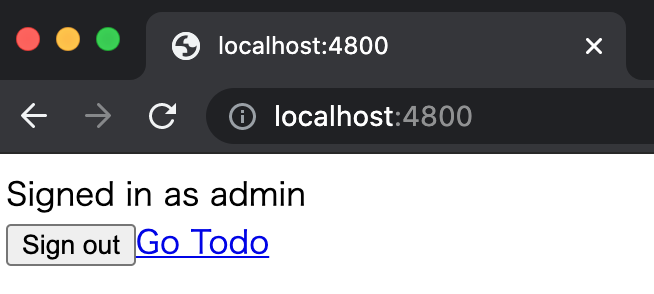

動作確認

ここまでで準備ができたため、RailsとVite.jsの両サーバを起動して動作を確認します。

Vite.jsのサーバ

$ bin/vite dev

Railsのサーバ

% bin/rails s

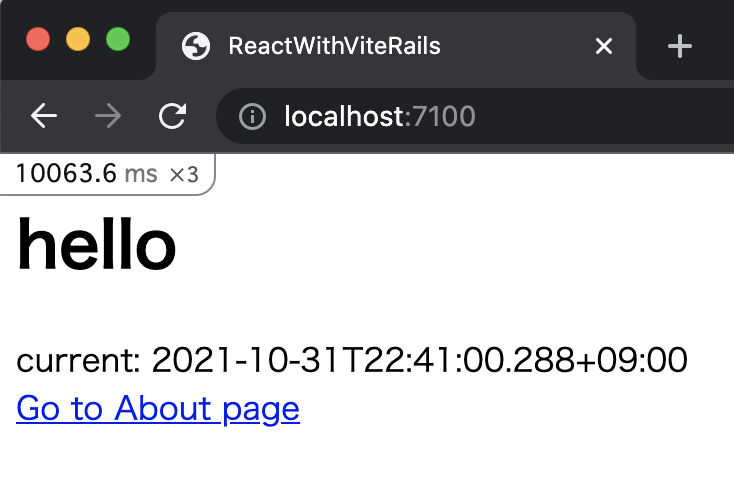

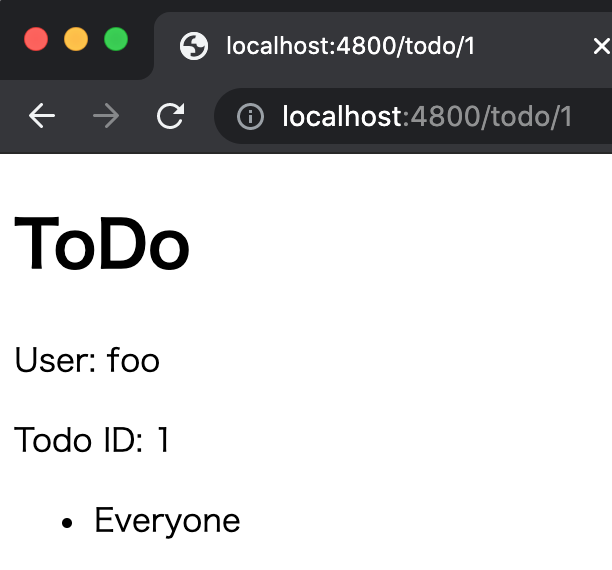

http://localhost:7100 にアクセスしたところ、 hello が表示されました。

ここまでのコミットはこちら。

https://github.com/thinkAmi-sandbox/react_with_vite_rails-sample/commit/7da5085e782b0333c4c54325e8ef9b2b00bef5d6

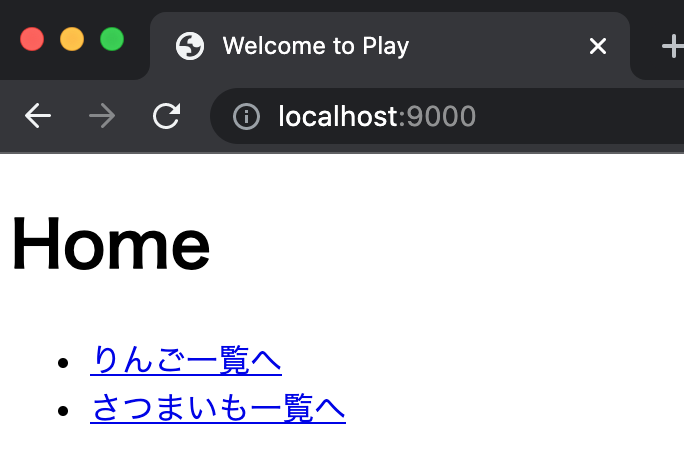

axiosをセットアップし、RailsのAPIからデータを取得して表示する

続いて、RailsのAPIからデータを取得し、画面に表示することを試してみます。

RailsのAPIを作成

このAPIはJSONを返すだけなので、 --no-assets で生成します。

% rails g controller api --no-assets

Running via Spring preloader in process 47954

create app/controllers/api_controller.rb

invoke erb

create app/views/api

invoke test_unit

create test/controllers/api_controller_test.rb

invoke helper

create app/helpers/api_helper.rb

invoke test_unit

生成されたコントローラーを修正します。

React側でローディング中の表示を行うため、重い処理をしているつもりで sleep を入れてあります。

また、日時を画面に表示できれば良いので、日時の表示形式は特に考えず、そのままレスポンスすることにします。

app/controllers/api_controller.rb

class ApiController < ApplicationController def now # 重い処理をしているつもり sleep 1 # レスポンスを返す render json: { current: Time.now } end end

routesも追加します。

config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do root 'hello#index' get 'api/now' # 追加 end

Rails側の実装が終わったため、続いてReact側を実装します。

axiosのインストール

% yarn add axios % yarn add -D @types/axios

APIからデータを取得するカスタムフックを作成

今回はAPIからデータを取得するところをカスタムフックとして作成します。

frontend/src/hooks/useFetchApi.tsx

import axios, {AxiosError} from 'axios' import {useEffect, useState} from "react"; type ResponseData = { current: string } export interface Response { data: ResponseData error: AxiosError | null, loading: boolean } export const useFetchApi = () => { const [response, setResponse] = useState<Response>({ data: { current: '' }, error: null, loading: false }) useEffect(() => { fetchRequest() }, []) const fetchRequest = () => { setResponse(prevState => ({ ...prevState, loading: true })) axios.get<ResponseData>('http://localhost:7100/api/now').then((response) => { setResponse({ data: response.data, error: null, loading: false }) }).catch(error => { setResponse({ data: { current: '' }, error: error, loading: false }) }) } return response }

「カスタムフックの結果を表示する」コンポーネントの作成

APIから取得した現在時刻をそのまま表示します。

frontend/src/components/CurrentTime.tsx

import {useFetchApi} from "../hooks/useFetchApi"; const CurrentTime = (): JSX.Element => { const { data, error, loading } = useFetchApi() if (loading) return <div>...loading</div> if (error) return <div>{error.message}</div> return ( <div>current: {data.current}</div> ) } export default CurrentTime

main.tsx にコンポーネントを追加

現在時刻を表示するコンポーネントを追加します。

import ReactDOM from "react-dom"; import React from "react"; import Hello from "./components/Hello"; import CurrentTime from "./components/CurrentTime"; ReactDOM.render( <React.StrictMode> <Hello /> <CurrentTime /> </React.StrictMode>, document.getElementById('root') )

動作確認

最初は loading 表示になります。

1秒くらい経過すると、現在時刻が表示されました。

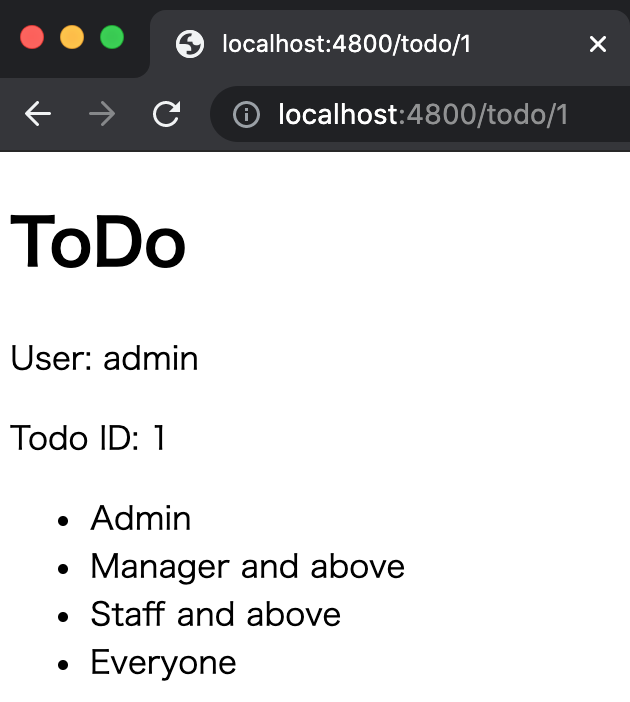

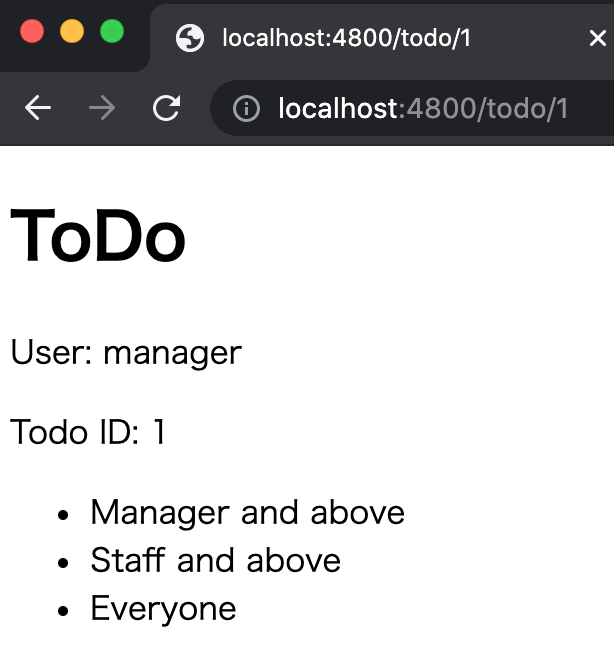

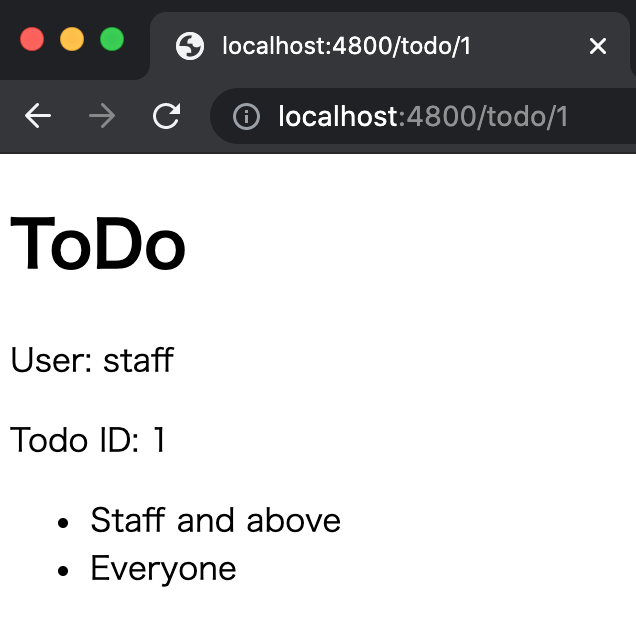

React Routerでのルーティングを追加

Rails側

フロントエンドでルーティングするため、マッチしないルートが来てもフロントへ渡します。

Rails.application.routes.draw do root 'hello#index' get 'api/now' # マッチしないルートはフロントに流す get '*all', to: 'hello#index' # For details on the DSL available within this file, see https://guides.rubyonrails.org/routing.html end

React Routerのインストール

% yarn add react-router-dom % yarn add -D @types/react-router-dom

各ページのコンポーネントを作成

今回は

- HelloPage

- 今まで作ってきた、現在時刻を表示するコンポーネントをここへ移動

- AboutPageへのリンクあり

- AboutPage

- HelloPageへのリンクあり

- NotFoundPage

- どのルートにもマッチしない場合に表示

- HelloPageへのリンクあり

の3つのページのコンポーネントを作成します。

HelloPage

今まで作ってきたコンポーネントを移動したものです。

また、フロントでルーティングするため、React Routerの Link コンポーネントを使っています。

https://reactrouter.com/web/api/Link

import Hello from "../components/Hello"; import CurrentTime from "../components/CurrentTime"; import {Link} from "react-router-dom"; const HelloPage = (): JSX.Element => { return ( <> <Hello /> <CurrentTime /> <Link to="/about">Go to About page</Link> </> ) } export default HelloPage

AboutPage

import { Link } from 'react-router-dom' const AboutPage = (): JSX.Element => { return ( <> <h1>About Page</h1> <Link to="/">Go to Hello page</Link> </> ) } export default AboutPage

NotFoundPage

中身はAboutPageと変わりません。

import { Link } from 'react-router-dom' const NotFoundPage = (): JSX.Element => { return ( <> <h1>Not Found Page</h1> <Link to="/">Go to Hello page</Link> </> ) } export default NotFoundPage

main.tsxにReact Routerを組み込む

マッチさせたい順に設定するため、

/about/- その他

の順に Route を書きます。

import ReactDOM from "react-dom"; import React from "react"; import {Switch} from "react-router" import {BrowserRouter, Route} from "react-router-dom"; import HelloPage from "./pages/HelloPage"; import AboutPage from "./pages/AboutPage"; import NotFound from "./pages/NotFound"; ReactDOM.render( <React.StrictMode> <BrowserRouter> <Switch> <Route path="/about"> <AboutPage /> </Route> <Route exact path="/"> <HelloPage /> </Route> <Route> <NotFound /> </Route> </Switch> </BrowserRouter> </React.StrictMode>, document.getElementById('root') )

以上で実装は終わりです。コミットはこちら。

https://github.com/thinkAmi-sandbox/react_with_vite_rails-sample/commit/bc350f88e0bc3ca4e6ec2dfc1392939e8fbff5a0

動作確認

/ にアクセスした時

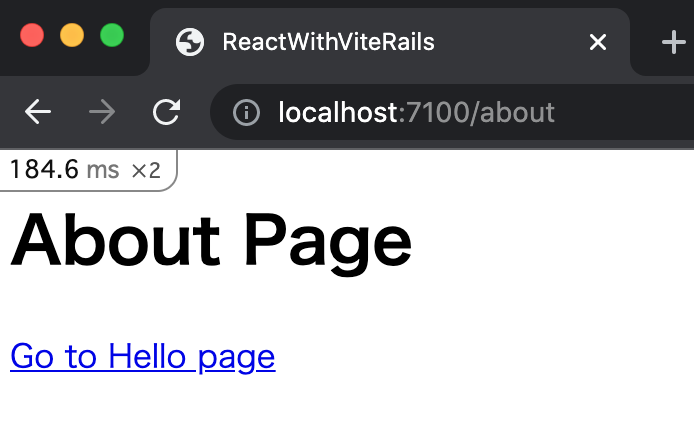

/about にアクセスした時

/foo にアクセスした時

ルートとしては存在しないため、NotFoundPage が表示されます。

以上より、Webpackerを使わずに、 React + Rails + Vite.js なSPAアプリをモノレポで作っても動作することが分かりました。

ソースコード

Githubに上げました。

https://github.com/thinkAmi-sandbox/react_with_vite_rails-sample

今回のPRはこちらです。

https://github.com/thinkAmi-sandbox/react_with_vite_rails-sample/pull/1